この記事は、食品容器・資材専門の通販サイト「容器スタイル」が監修しています。

せっかく自慢の商品を作っても、お客様が手に取ったときに味が劣化していたり湿気っていたりしたら製造者としてはとても残念ですよね。

「1日でも賞味期限や消費期限を長くしたい!」

これは製造者・消費者どちらにとっても共通の願いだと思います。

そんな悩みをお手軽に解決する方法の一つが脱酸素剤や乾燥剤を使用することです。

この記事では、脱酸素剤と乾燥剤の特徴や違い・使い方・注意点を解説していきます。

商品の特徴を理解し、自社商品に最適な商品を選んでお客様の満足度が高まる商品づくりをしていきましょう。

脱酸素剤と乾燥剤の違いとは?

脱酸素剤と乾燥剤、どちらも食品の劣化や酸化を防ぐ方法の一つですが、それぞれ効果が異なるので目的に合わせて使い分けすることが大切です。

ここでは、それぞれの特徴と違いを解説していきます。

脱酸素剤とは?

食品が劣化する原因は多くありますが、代表的なものとして酸化とカビの発生があります。

どちらも包装内(容器や袋)に残った酸素が要因です。

これを解決する方法の一つが脱酸素剤です。脱酸素剤は、密閉された包装内の酸素を取り除き、内容物の酸化による劣化やカビの発生を防ぐことを目的とした鮮度保持剤です。

エージレスと呼ばれることもありますが、こちらは三菱ガス化学の製品名です。

脱酸素剤の仕組みは製品により異なりますが、代表的なものは、鉄が錆びる(酸化する)ときに酸素を吸収するという性質を利用しています。使い捨てカイロが発熱する仕組みと同じです。

包装内の酸素を減らす方法には、真空包装など他の選択肢もあります。

真空包装は専用の包装機で袋内の空気を除去する包装方法です。内容物を圧迫するため、クッキーなどの割れやすい食品には不向きです。

脱酸素剤の場合は包装内に入れるだけなので、内容物を選ばないのも脱酸素剤のいいところです。

乾燥剤とは?

見た目が似ているので脱酸素剤と混合されがちですが、乾燥剤は包装内の水分(湿気)を吸収することを目的とした鮮度保持剤です。

おせんべいや海苔など水分を含むと品質が落ちる(湿気ってしまう)食品に使用することで、食品本来のパリパリ感やサクサク感を維持することができます。

代表的な乾燥剤としてシリカゲルがよく知られていますが、シリカゲル以外にも様々な種類があり、用途や目的によって使い分けされています。

シリカゲル

シリカゲルは、ビーズ状の透明や青い粒が透明の小袋に入っている乾燥剤です。

原料の二酸化ケイ素が空気中の水分が吸着し、乾燥させるという仕組みです。

よく見ると表面には多くの穴が空いておりますが、これは一粒あたりの表面積を上げて吸着量を増やすことが目的です。

無臭なので食品の保存用乾燥剤として多く使用されています。

青色の粒が入っているものは、吸湿するとピンク色になり使用状況が確認できます。

石灰乾燥剤

石灰乾燥剤の成分となるのは生石灰(酸化カルシウム)。酸化カルシウムのもつ、水分を吸収するはたらきを生かした乾燥剤です。

一度吸着した水分を離しにくい特性があり、シリカゲルよりも長期間の乾燥状態を維持することができます。

使用余力の確認方法としては、吸湿前は軽く振るとサラサラと音がする粉状から、吸湿後は体積が大きくなり袋が膨らむ違いから判断できます。

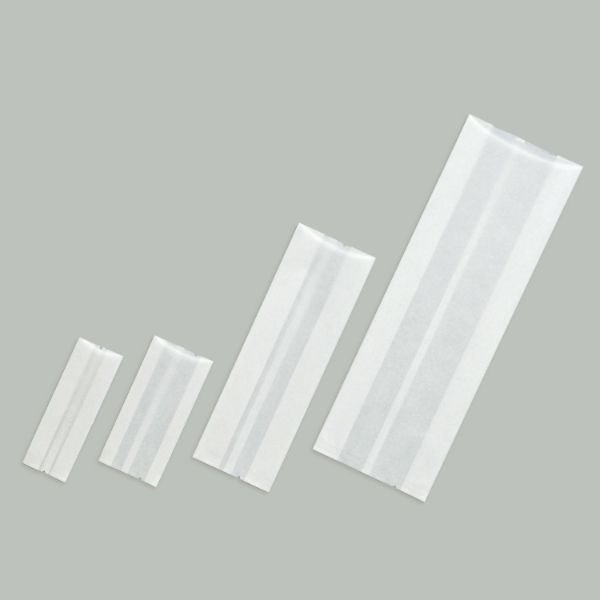

シート状乾燥剤

シート状乾燥剤は、吸湿性のある基板を両面からラミネートした板状の防湿乾燥剤です。

長方形・丸型・楕円形など、サイズや形状が豊富で乾燥剤を入れにくい包装形態にも対応できるのが特徴です。

台紙代わりに使用することも可能で、シリカゲルや石灰乾燥剤と比較して目立ちにくく、商品のイメージアップにも効果的です。

脱酸素剤と乾燥剤の違い

最も大きな違いは、吸収する対象と目的が異なる点です。

| 対象 | 目的 | 備考 | |

| 脱酸素剤 | 酸素 | 酸化防止、カビの抑制 | 微生物抑制にも効果あり |

| 乾燥剤 | 水分 | 風味・食感の維持 | カビ抑制にも効果あり |

脱酸素剤と乾燥剤の使い方

脱酸素剤と乾燥剤は役割が異なるので、内容物の食品に合わせて使い分けをすることが大切です。

ここでは具体的な内容物の例を挙げながら、脱酸素剤や乾燥剤の選び方・使用方法を解説していきます。

脱酸素剤の使い方

脱酸素剤の使い方はとてもシンプルで、容器や袋などで食品を包装する際に同封するだけです。

作業自体はとても簡単ですが、

- 内容物に合ったタイプの脱酸素剤を使用する

- ガスバリア性のある袋(容器)を使用する

この2つのルールを守らないと脱酸素剤の正しい効果が得られず、食中毒などの事故の原因につながる可能性があります。

内容物別 脱酸素剤の選び方

脱酸素剤は、包装内の酸素を取り除くことで酸化の抑制・カビの抑制をすることが目的の鮮度保持剤です。

バームクーヘン・カステラ・人形焼き・パウンドケーキ・マドレーヌ・まんじゅうなどの和洋菓子のほか、チーズ・生麺・味噌・コーヒーなど多くの食品に使用することができます。

共通点としては、

- 油分を多く含む

- 水分活性値が高い(乾燥してはいけない)

ことが挙げられます。食品以外では、美術品や衣類・アクセサリー、精密機器にも使用されています。

食品の特性によって脱酸素剤のタイプが変わりますので、下記の表を参考に最適な脱酸素剤を選びましょう。

| 水分活性値 | 食品例 | 脱酸素剤タイプ | 備考 |

| 0.85以上 | 白玉、蒸し饅頭、どら焼き、チーズ、餅、生麺、味噌、生わかめ、佃煮など | 鉄系 水分依存型 | 高湿度の空気に触れると酸素吸収を開始。 |

| 0.75以下 | 米菓、クッキー、月餅、ナッツ類、緑茶、米など | 鉄系 自力反応型 | 空気に触れると即酸素吸収を開始。 |

| 0.30~0.90 | 豆菓子、穀物、煮干しなど | 非鉄系 自力反応型 炭酸ガス発生型 | 酸素吸収と同時に同量の炭酸ガスを発生。金属探知機対応。 |

| 0.30以下 | コーヒー | 鉄系 自力反応 炭酸ガス吸収型 | 酸素吸収と同時に炭酸ガスを吸収開始。コーヒー専用。 |

上記の表以外にも、容器内の酸素状態が人目でわかる検知剤つきの脱酸素剤もあります。

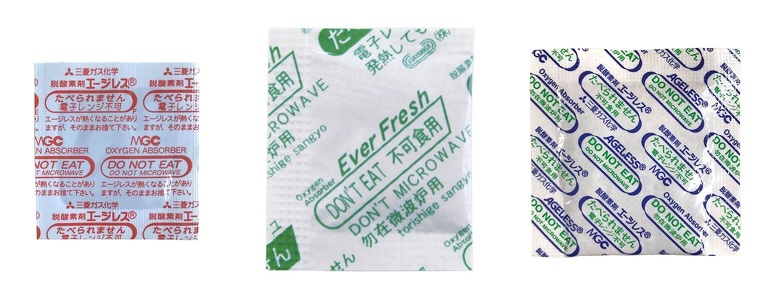

タイプが決まったら、包装のサイズと内容物から脱酸素剤のサイズを選びます。

株式会社鳥繁産業 資料

不定形の容器使用の場合の算出方法

三菱ガス化学株式会社 資料

- 中身の入った包装された重量を計測する

- 水いっぱいに張った容器に上記のを全体に漬けて水をあふれさせる

- 袋を取り出し、計量カップなどで水を補充して袋の体積を求める

ガスバリア性とは

脱酸素剤を使用する上でのガスバリア性とは、酸素を通さない(通しにくい)ことを指します。

ガスバリア性の高い袋や容器を使用しないと、脱酸素剤が包装内の空気をどれだけ吸っても外側から酸素が入り続けてしまします。

そのため、脱酸素剤を使用する際はガスバリア製の高い袋を密封(熱シール)することが大切です。

※輪ゴムやツイストタイでは不十分なので、必ず熱シールをしてください。

中身が割れる食品でなければ、真空包装との併用も効果的です。

ガスバリアフィルムの代表例

OP/CP系・・・バリアOP/CP、KOP/CP、バリアPET/CPなど

NY/PE系・・・バリアNY/LLDPE、KNY/LLDPEなど

おすすめの脱酸素剤

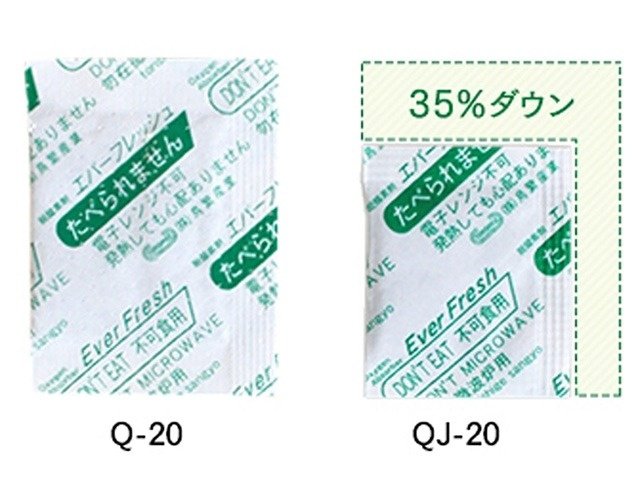

エバーフレッシュ QJ-20

従来品のQタイプから最大35%サイズダウンを実現し、ゴミの排出量を少なくした環境配慮型の脱酸素剤。

空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめます。

酸素吸収量:20cc、酸素吸収速度:0.5?1日。

水分活性値(AW)0.95以下の食品にご使用ください。

バームクーヘン、カステラ、人形焼き、パウンドケーキ、マドレーヌ、まんじゅう、半生菓子など

脱酸素剤 エージレス FX-20L

鉄系水分依存型・高水分用の脱酸素剤。

吸収酸素量20ml、適応空気量100ml。

適用範囲:水分活性Aw0.85以上の食品にご使用ください。

どら焼き・珍味・チキンナゲット・ピザクラスト・一夜干し・佃煮・ペットフードなど

乾燥剤の使い方

乾燥剤の使い方は脱酸素剤と同じで、容器や袋などで食品を包装する際に同封するだけです。

作業自体はとても簡単ですが、

- 目的に合ったタイプの乾燥剤を使用する

- 防湿性のある袋(容器)を使用する

乾燥剤は、シリカゲル・石灰乾燥剤・シート状乾燥剤の3つのタイプがありますが、適正なサイズであればどのタイプを使用しても乾燥効果が得られます。

内容物の例

シリカゲル・・・おかき、クッキー、飴など

石灰乾燥剤・・・おかき、飴、海苔、干し椎茸など

シート状乾燥剤・・・クッキー、リーフパイなど

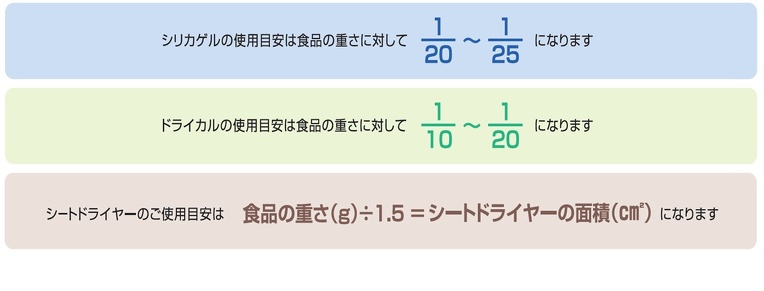

シリカゲル・ドライカル(石灰)・シートドライのサイズ目安

株式会社鳥繁産業 資料

脱酸素剤との違いは、袋や容器に求められる性質がガスバリア性ではなく防湿性であることです。

防湿性がないと、乾燥剤が包装内の水分を吸収しても外側から水分が入り続けてしまい、十分な効果を得ることができません。

必須ではないだけで、ガスバリア性のある袋を使用しても問題ありません。

防湿性のある素材例

OP/CP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど

おすすめの乾燥剤

シリカゲル SP-1g

強力な乾燥剤として、食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。

おかき、クッキー、飴などにご使用ください。

適合する袋

OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど。

シリカゲルの選定目安は食品の重さに対して、1/20~1/25です。

石灰乾燥剤 15G

石灰(酸化カルシウム)を主原料にした食品用強力乾燥剤です。

せんべいのような乾き物は、乾燥させるというより低湿度を維持する目的で使用します。

生石灰タイプの方が長持ちして長期にわたり保存できるのです。

加工工場内の一時保管の湿度管理の簡素化、品質保持に大きな効果を発揮します。

シリカゲルに比べて安価です。

おかき、飴、海苔、干し椎茸などに使用して下さい。

シートドライヤー 角形 SD-3030K

吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤。

高い吸湿性能を持っています。

クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能が求められる包装形態におすすめです。

水分活性値(Aw:0.50以下)の低い食品(せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子)にご使用ください。

適合する袋

OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど。

脱酸素剤と乾燥剤を使う上で注意すべきこと

脱酸素剤や乾燥剤は大型の機械設備等を必要としないため、包装方法自体は簡単です。

使用する袋や容器の材質を選ぶことは前章で説明しましたが、ここではその他の注意点を解説していきます。

脱酸素剤と乾燥剤を併用しないこと

一般的な脱酸素剤には水分が含まれているため、乾燥剤と併用すると脱酸素剤の水分を吸着してしまい、脱酸素剤・乾燥剤の効果を十分に発揮することができないので推奨されておりません。

併用する場合は、ガスバリア性・防湿性両方に優れた素材の包装材を使用し、2つを接触させないように封入してください。

そのまま放置しないこと

脱酸素剤や乾燥剤は、保管容器や袋を開けっぱなしにしておくと空気中の酸素や水分を吸収し続け、性能が低下するため注意しましょう。

使用する分以外は可能な限り空気に触れる時間を短くすることが大切です。

脱酸素剤の取り扱い

脱酸素剤が入った袋を開けたまま放置したり、一個ずつ取り出して使っていると、脱酸素剤の反応熱が袋内にこもって熱くなります。

性能が低下するため、トレイなどを使用して必要量のみ袋から取り出してください。

また、脱酸素剤同士が重ならないように広げると熱がこもることがありません。

残った脱酸素剤は、シーラー機で密封包装をすると発熱がおさまります。

元々入っていた袋とは別の袋で保存する場合は、必ずガスバリア性のある袋を使用してください。

真空包装機や脱気包装機をお持ちの場合は、袋内の空気をできるだけ少なくするとより効果的です。

発熱の影響で袋内に水滴がつくような状態の場合は、反応がかなり進んでいるためご使用を控えてください。

脱酸素剤におすすめの袋

福助工業 ナイロンポリ バリアTLタイプ

福助工業 合掌ガゼット袋 GR(レーヨンタイプ)

乾燥剤の取り扱い

乾燥剤も脱酸素剤と同じで、開封直後から反応が開始します。

必要な分だけを取り出し、使用しない分はすぐに専用の袋で密封保存してください。

他の袋に詰め替えて保存する場合は、必ず防湿性のある袋を使用してください。

乾燥剤におすすめの袋

福助工業 合掌GTP

福助工業 VM規格袋AタイプアルミGZ袋

まとめ

脱酸素剤や乾燥剤などの鮮度保持剤を活用することで、食品の美味しさや風味を保ち、食の安全を守ることができます。

十分な効果を発揮するためには、それぞれの特徴や違いを正しく理解し、正しい使用方法で取り扱うことが大切です。

内容物や保存期間によって最適な鮮度保持剤は変わりますので、あなたのお店の商品にぴったりなアイテムを探してみてください。

この記事を書いた人

大岩 滋貴(おおいわ しげたか)

大岩 滋貴(おおいわ しげたか)

2011年入社。前職では塾講師として活躍。

3年間フィルム専門営業を経験したのち、企画・広報部門へ。販促企画のみならず商品企画も担当する。その後EC事業部へ。

フィルム営業・商品企画の知識を生かして、フードビジネスの悩みを解決する記事を執筆してまいります。

ポリ袋・IPP袋・真空パック袋カテゴリーの

その他の記事を読む

一覧を見る

キーワードから探す

※本文中のキーワードも含まれます。

カテゴリーで探す

タグで探す

- #HACCP

- #wecco

- #うどん・そば

- #おにぎり

- #ひな祭り

- #アイスクリーム

- #エコ

- #オードブル

- #カップデザート

- #カトラリー

- #カトラリ-

- #カレー

- #キッチンカー

- #キッチンペーパー

- #ギフト

- #クラフト

- #クリスマス

- #グリストラップ

- #サラダ

- #スイーツ

- #スープ

- #テイクアウト

- #デリバリ-

- #トレー

- #ドリンク

- #ハロウィン

- #ハンバーガー

- #バイオマスプラスチック

- #バガス

- #バレンタイン

- #パン

- #ピザ

- #ユニフォーム

- #ランキング

- #ラーメン

- #丼

- #使い方

- #保冷バッグ

- #保冷剤

- #保存

- #備品

- #冷凍弁当

- #動画

- #和菓子

- #夏祭り

- #容器

- #寿司

- #弁当

- #弁当容器

- #惣菜

- #手袋

- #掃除

- #正月

- #母の日

- #洋菓子

- #洗剤

- #消毒

- #真空袋

- #箱

- #節分

- #紙コップ

- #衛生

- #袋

- #調理道具

- #透明容器

- #選び方

- #防虫

- #除菌

- #青果

- #麺

ポリ袋・IPP袋・真空パック袋

ポリ袋・IPP袋・真空パック袋